あと1年で、僕も小学生〜♪

小1の壁、不安だなぁ…

生活がどうなるか、全く想像がつかない…(´;ω;`)

生活がどうなるか、全く想像がつかない…(´;ω;`)

◆小1の壁がとにかく不安

◆子どもの勉強、ちゃんと見てあげられるかなぁ??と不安

↑1年前から今もずっと悩んでいることです。◆子どもの勉強、ちゃんと見てあげられるかなぁ??と不安

うちの長男は4月から年長さん。

小学校進学後のことが今から気になって仕方ありません。

そんな時期のワーキングマザーのお悩みに答えるのが「『ワーママ』5年目に読む本」。

Amazonの商品紹介ページでは次のように紹介されている本です。

ワーママ5年目は、ママ自身も仕事と育児の両立に慣れてくる頃。キャリアアップを考える一方で、小1の壁も目の前。

子どもの習い事はどうする?2人目は?親の介護も視野に入れなきゃいけない……。

本著は、そんなワーママ5年目が漠然と抱えている不安を項目化し、リアルなアンケートをもとに、今やるべきこと、やらなくていいことを具体的に提示する指南書です。

結論から言うと、非常に役に立つお話盛り沢山ですが、「ワーママ5年目」だけでなく「育休中」から読んでいて損はないなと感じました。

そこでこの記事では、「『ワーママ』5年目に読む本」で学べたこと、感想、そしてなぜ育休中に読んでほしいかについて語っていきます。

ワーママとしてだいぶ慣れてきてキャリアについても考え始めた

そろそろ小学校に上がるから小1の壁が心配

というあなたはもちろんのこと、

育休中でワーママ生活に不安を感じている

というあなたにも役に立つ本ですので、最後までご覧いただければ嬉しいです☆

「ワーママ5年目に読む本」で得られること

・ワーママとしてどう働けば評価ややりがいに繋がるか・忙しい中でも子供の悩み・考えていることを把握する方法

・子どもの勉強を見る上での親の役割

・家庭内を円滑に回すための考え方

「ワーママ5年目に読む本」の目次と学べること

「『ワーママ』5年目に読む本」の目次は以下の通り。1章 キャリアアップ? ダウン? 働き方を考える

2章 教育資金や老後のお金どうする? 家族のお金を考える

3章 忙しくても大丈夫? 子どもの生活サポート法を考える

4章 子どもの勉強のためにママができることを考える

5章 「本当に子どものためになる」英語教育を考える

6章 家庭内を円滑に回すテクニックを考える

このなか、最も勉強になったのは3章4章の「子供が小学校に進学したあと」に関わる悩み。

以下でご紹介する「ワーママ5年目に読む本」で学んだことも、3章4章の内容中心になります。

「ワーママ5年目に読む本」心に残った内容と感想

ワーママとしての働き方について

正当な評価を得るには、まずは自分から会社に提供できるバリューを提示する必要があります

本書ではたびたび「会社に自分の価値を提供すること」が自分への評価ややりがいに繋がるという主張が出てきます。

そのために以下のことが書かれていました。

自分自身がどうあるのが望ましいか

どうアピールする必要があるか

これ、自身のワーママ経験からはまさにそのとおりだと思います。どうアピールする必要があるか

いろいろな制度が使えるワーキングマザーに対し、非ワーキングマザーが不公平感を抱くことは、政府も認識しているほど問題視されています。

繁忙時に時短勤務者がシフトに入らないことにより、非ワーキングマザーの不満が溜まった結果生じた「資生堂ショック」は記憶に新しいですよね。

結局、何らかの形で自身の価値を提供することで

自身のキャリア形成に役立つ

周りから不平不満を言われにくくなり、自身の精神的に楽になる

ため、働きやすくなっていると感じています。

私が憧れているゆるキャリワーママは、私から見てもわかるくらいの強みがあり、会社に価値を提供している方でした。

私自身も、「自身の強みを見つけてアピールする・目立つ」ことを意識していた結果、3年飛び級で昇格できたうえ、昇格について批難されることもありませんでしたよ。

私自身も、「自身の強みを見つけてアピールする・目立つ」ことを意識していた結果、3年飛び級で昇格できたうえ、昇格について批難されることもありませんでしたよ。

忙しいなかでも子供の悩みや考えを把握する

1日のうち5分でもいいので、子供と1対1で話す時間を設けてください。朝起きてすぐでもいいし、夜寝る直前などでもいいのですが、時間を決めて日課にするといいでしょう。働いていると、そうでない方に比べてどうしても物理的に一緒にいる時間は少なくなってしまいます。

そこで本書では、1対1で話す時間を設けてそれを日課にすることで、子供が日々悩んでいることや考えていることを把握することが提案されていました。

うちでは子供が3人います。

たとえば小学校進学後なら、

長男は学童のお迎え時

次男は保育園に預ける時

長女は上2人がワークをしている時

など、やり方次第では1対1でじっくりお話をすることも可能です。

これは是非取り入れ、しっかり子供の悩みや考えに向き合いたいと感じました。

小学生って色々悩みも複雑化するから、ちょっとした子どもの変化にも気づけるようになりたいものですね

子供の勉強についての親の役割

「考えることが好きなまま子供を育てるには、「あ、わかった!」というひらめきを繰り返し体験させてあげることが何より大切」

「わからなかったら調べる」、この習慣を子供に見せることが親の役割のひとつ

他にも色々書かれていましたが、特に子供の勉強について印象に残ったのは上記2つ。

やり方を教えられ言われたとおりに勉強してきた子供は「あ、わかった!」という快感を知らないから、勉強嫌いになりやすいそうです。

逆にひらめきの快感を覚えると、次々考えてひらめいての好循環につながるとのこと。

また、調べる習慣を身につけることで国語力が伸びやすいそうです。

子供の学力は確かに生まれつきの地頭による部分も多いかと思います。

でも、これらはいずれも親の関わり方によるものですよね。

自分は分かるからついついやり方を教えちゃいそうになりますが、まずは見守ることをたいせつにしていきたいです。

その他「ワーママ5年目に読む本」で学べること

その他学べたことをメモしておきます。盛大にネタバレになってしまうため、細かい内容は伏せさせていただきますこと、ご了承ください。

・3つのポイントをうまくこなしていければ、十分管理職が務まる

・親が勉強を見てあげるとき、何を優先してサポートしてあげると良いか

・はみ出る家事をどうやって片付けるのが好ましいか

・お互いその週に感じたことや、お願いしたいことをきちんとことばにして伝える

・今だけの問題ではなく、長期的に自分がどうなっていきたいのかというビジョンを見据えるのがよい

本書では他にもお金のお話、習い事関連のお話、英語教育のお話などがありますが、そこまで目新しい内容ではなかったので割愛します。

ワーママ5年目だけではなくぜひもっと前から読んでほしい理由

ここまでで学んだことを一度振り返ります。

「ワーママ5年目に読む本」で得たこと

・会社に自分の価値を提供することを意識・子供と1対1で話す時間を設けて日課にし、子供の悩み・考えていることを把握

・ひらめきを体験させたり、わからなかったら調べる習慣を子供に見せることも大事

・家庭内を円滑に回すには、きちんとことばにして伝えたり、長期的ビジョンを見せる事が必要

この本の対象は「ワーママ5年目」の方です。

でも、私はこの本をワーママ5年目よりもっと前に読んでほしいと感じました。

なぜもっと早くから読むべきか、お話させてください

コラムで他のワーママさんについて知れるから

「ワーママ5年目に読む本」では、本文以外にも以下の2つのコンテンツがあります。

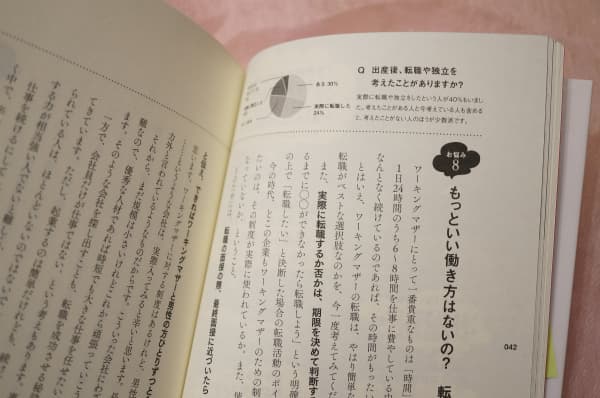

欄外に「ワーママにおこなったアンケート」

コラムページに「ワーママの時短テクニック集」等ワーママの工夫紹介

コラムページに「ワーママの時短テクニック集」等ワーママの工夫紹介

|

| ワーママ5年目に読む本のアンケート |

|

| ワーママ5年目に読む本の時短テクニック |

でも、他のワーママさんも実は同じことを思っていて、「私だけではないんだ!」ってわかるだけでも、励まされることも多いです。

また、時短のためのテクニックや工夫って、どうしても家庭によって合う合わないがあります。

本書のコラムでいろんな時短テクニックを知って取捨選択して取り入れていくことで、ワーママ生活もぐっと楽になると感じました。

だから、武器をたくさん持っておくために5年目よりもっと前に読んだらいいな〜と感じたのが、もっと早く読んでほしい理由の1つです。

提案されたことの実行に「親自身の心のゆとり」が必要だから

「ワーママ5年目に読む本」では、子供との関わりで以下を大事と言っています。

子供と1対1で話す時間を設ける

ひらめきを体験させる

すぐに調べる習慣を見せる

これらの実行に必要となってくることがあります。ひらめきを体験させる

すぐに調べる習慣を見せる

「親自身の心のゆとり」です。

親自身にある程度心のゆとりがあって、かつ意識しないと上記のことは正直なかなか難しいものなんですね。

一方、ワーママ5年目になると確かに子供は成長していますが、自身の会社での責任も増しています。

特に比較的高齢で出産した場合は、ワーママとして慣れてきて重要ポジションにつき複数人の部下がいる可能性も非常に高いです。

そんななか、小学校に上がるタイミングでいきなり自身の働き方をガラッと変えて、今よりゆとりある心にすることは果たして可能でしょうか。

責任感の強いあなたなら、きっと答えはNOではないですか??

つまり、それまでに「心のゆとり」がない状況に陥っていると、本書で提案されている子供との接し方は難しいことが考えられます。

復帰直後は本当に精いっぱいだと思います。私もそうでした。

だけど、1年ほど経って少し慣れてきたら、徐々に上記のことを意識したり、よりゆとりのある方法を模索したりしていくのが良いんじゃないかな〜と個人的には思います。

だけど、1年ほど経って少し慣れてきたら、徐々に上記のことを意識したり、よりゆとりのある方法を模索したりしていくのが良いんじゃないかな〜と個人的には思います。

ビジョンの明確化が家庭と仕事の両立では大事だから

本書の冒頭では、次のように書かれています。10年後、20年後に自分がどう働いていたいかを考えているという人は60%にも

「にも」ということは、本書のスタンスとしては、60%も考えているなんて想像より多い!ってことだよね

私は逆に「え、60%しかいないの??」と感じたんだよね

なぜなら、すでにワーママということは、少なくとも長子の年齢、自分の年齢、両親義両親の年齢は確定しているから。

親の介護はいつごろかの予測しかできません。

一方、子ども(長子)については

いつ中学生になり部活で帰りが遅くなるようになるか

いつ受験になるのか

ほぼ確定ですよね。

ならば、子どものことを考えるならば、少なくとも10年後に自分がどう働いているかくらいは正直考えておくほうが良いと思うんです。

だって「自分が働いていること」は子どもの意思ではなく、自分の意思だから。

それが良くも悪くも子どもにどう影響を与えるかはよく考え、場合によっては対策を講じる必要があると思っています。

それが良くも悪くも子どもにどう影響を与えるかはよく考え、場合によっては対策を講じる必要があると思っています。

10年後の長子の高校受験時、順調にキャリアを積めば、私は管理職となりますます責任が増しているはず。

だから、お金のことはもちろん、気が早いけど今から少しずつでも情報収集しておいたり、その時期に自身の「心のゆとり」を持つには今からどう今後10年間を過ごすか、考える必要があると感じています。

本書の最後には「10年後、20年後も自分らしく働くためのワークシート」がついており、将来達成したいことから逆算して今やることを整理しましょう、とあります。

説明もなしにパッと出てきたのですが、この「将来達成したいビジョンの明確化」こそ、ワーママとして自分がどれだけできるのかが見えてきたときに、すべきことではないでしょうか。

そして、必要となったときに自身の心のゆとりがある状態でいるためには、ワーママ5年目ではなく、もっと早い段階からある程度は見据えている必要があると感じました。

だから、小1の壁が目の前に差し迫った「ワーママ5年目」ではなく、もっと早くからある程度本書の内容を知っておいて、見据えていくのが良いと思います♪

スポンサーリンク

最後に。「ワーママ5年目に読む本」、ワーママ5年目はもちろんでなく是非育休中から読んでほしい

本書は、ワーママ5年目にありがちな「働き方」や「小学校進学するこどもについて」の悩み解決本をうたっています。でも実際は、小学校進学前の子を抱えたワーママはもちろん、復帰したてや育休中に読んでも勉強になる本でした。

私は、ありがたいことに3人目の育休復帰から1年で3年飛び級で昇格することができました。

1年前に思い描いていたキャリアプランより前倒しになったので、1年後に迫る小1の壁はもちろんのこと、10年後20年後のことを改めて考えてみていこうと思います^^

ビジョンを明確化して、仕事と家庭の真の両立を目指していきたいな、と、決意を新たにさせてくれる一冊でした。

タイムスケジュールも人気!

▶育休明けフルタイム復帰!タイムスケジュール大公開☆(共働き・1人目編)

▶保育園児2人(0歳2歳)ワンオペ育児!育休明けタイムスケジュール(時短編)

▶睡眠10時間フルタイムワーママのタイムスケジュール公開☆1歳3歳ワンオペ育児でもできた!

▶保育園児2人(0歳2歳)ワンオペ育児!育休明けタイムスケジュール(時短編)

▶睡眠10時間フルタイムワーママのタイムスケジュール公開☆1歳3歳ワンオペ育児でもできた!

スポンサーリンク

スポンサーリンク

0 件のコメント :

コメントを投稿